- 金尾文淵堂をめぐる人びと

|

| [大阪人 2005年8月第59号] |

「本づくり」への情熱──金尾種次郎とその「作品」

大阪市立大学大学院助教授・本誌編集委員 橋爪紳也

(前略)

金尾文淵堂から刊行された書物のありように、著者は編集者の情熱を感じ取っている。例えば、文芸書にあっても、必ずしもテキストだけを重視するわけではない。装丁や口絵・挿絵、木版・石版・コロタイプといった印刷、製本のそれぞれが主張をするように選択され、組み合わされている。書物が単なる文字情報の媒介ではなく、存在感のある「モノ」として制作されていたのだ。

いうまでもなく執筆者がいなければ本は存在しない。ただ少なくとも種次郎が生きた時代にあっては、「本づくり」は著者だけでは十分ではなかった。編集者との共同作業が前提であり、また出版事業者のこだわりが本の付加価値を生んでいたわけだ。

書物とはそもそもいかなるものであるのだろう。書きものは出版者を通して初めて「作品」になり、書き手は出版者によって「著者」となる。高度情報化によって出版現場をめぐる環境が激変している今日だからこそ、「知を演出し媒介する出版者、編集者の仕事が文化にとっていかなる意味をもっていたのかが改めて問い直される」という著者の認識は重要である。 |

|

| [日本経済新聞 7月4日] |

|

|

| [諸君! 8月号] |

|

|

| [學鐙2005年夏号] |

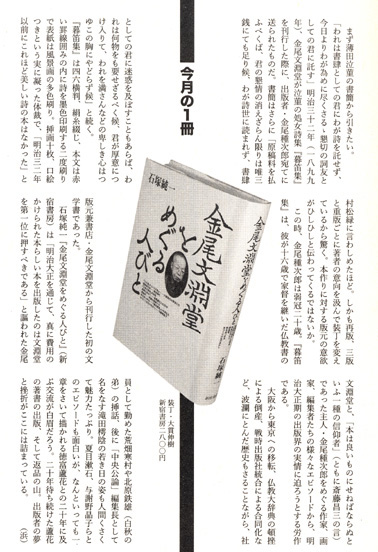

石塚純一著(新宿書房)

金尾文淵堂をめぐる人びと

四六版 三〇六頁 税込二、九四〇円

二葉亭四迷訳『浮草』(装丁・杉浦非水)、与謝野晶子『夏より秋へ』(装丁・藤島武二)など、造本に凝った丁寧で美しい本を刊行した出版社、金尾文淵堂は明治から大正期に活躍。後に斎藤昌三、宇野浩二、寿岳文章をはじめ多くの人が、近代出版の歴史におけるその重要性を評価した。文淵堂はどんな本をつくり、どういう著者たちと交流したのか。文淵堂の主人、金尾種次郎(一八七九─一九四七)の仕事に即して出版文化を再考する。巻末に年表ほか。 |

|

| [彷書月刊 6月号] |

『金尾文淵堂をめぐる人びと』(石塚純一・新宿書房・2800円+税)

金尾文淵堂・金尾種次郎。あの『社会主義詩集』の版元でもあり、安成二郎や北原鉄雄もここに勤めたことがある。明治、大正、昭和と、本造りにいそしんだ種二郎、著者や装画家たちとの交情の数々。ぜひとも一読を。 |

|

| [図書新聞 5月21日] |

|

|

| [図書新聞 4月16日] |

|

|

| [週刊文春 4月28日] |

文庫本を狙え!

『「挫折」の昭和史 上下』

山口昌男

岩波現代文庫 上巻1200円+税 下巻1300円+税

坪内祐三

【 山口昌男がのちに札幌大学の新設学部を創り、さらに学長になった時、この理念を強く思い出していたに違いない。

実際山口昌男はそのような人事を行なった。そうして札幌大学のスタッフに加わった一人に、本書上巻の五十三頁に、「歴史というのはたしかに自分のうちに埋もれているものである。平凡社の編集部のI氏と話しているときに……」と登場する元平凡社の編集者石塚純一がいて、彼の新刊『金尾文淵堂をめぐる人びと』(新宿書房)は、学術的価値はもちろん、単なる研究者には書き得ない好著である。】

(週刊文春4月28日号より) |

|

| [朝日新聞 4月17日] |

|

|

| [毎日新聞 4月17日] |

|

|

|

| [日本古書通信 4月15日] |

|

|

|

| [出版ニュース 4月号] |

|

|

|

| [日刊ゲンダイ 4月15日] |

|

|

| [本の雑誌 5月号] |

|

|

| [月刊『あいだ』111号] |

- 編集雑記

昔の本は素敵だった

明治大正期の版画の刷り師・西村熊吉の回想(昭和8年) <洋画の先生に木版の味を覚えて頂けた功績はなんと云つても、先代春陽堂の御主人、それから大阪天下茶屋に居られる金尾文淵堂の種次郎さん、アルスの北原鉄雄さん方でせう。この三人は、本当に木版といふものに注意もし、助けても来られた方々です。今時の本屋さんで、この人達ほど目のあいてゐる方は、まあ有りますまい>。引用は石塚純一『金尾文淵堂をめぐる人びと』(新宿書房 2800円)から。

▲金尾文淵堂の出版活動の最盛期は明治末から大正前記にあたるが、著者・石塚氏はいう。<このころの事情は過渡的で、金尾文淵堂も木版ばかりでなく、石版印刷やコロタイプ、原色版などを試しており、……印刷技術により紙質を変え、手ざわりの異なる数種の刷りものが一冊に製本されるといった点にユニークさがある。それはたいへん手間のかかる作業だった>。

▲この本、『一寸』同人紳士諸氏の話にちらちら出ていた背景を知るのにいい。同時に、彼らの「病い」の依ってきたるところについても納得できる。

月刊『あいだ』

〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-7-4-1008

- Tel 03-3976-7203/Fax 03-3975-9043

|

|

| [北海道新聞 ほん 3月20日] |

金尾文淵堂をめぐる人びと

石塚純一著

明治、大正、昭和戦前期を通じて、凝った造本の美しい本を刊行し続けた出版社「金尾文淵堂」。出版史でもその存在の重要さを指摘されながらも、歴史の中に埋もれていた。本書は、この出版社と関係者にスポットライトを当て、良書のため産をなげうった出版人の軌跡を追う。著者は元編集者で現札幌大文化学部教授。

(新宿書房 二九四〇円) |

|

| [西日本新聞 3月27日] |

『金尾文淵堂をめぐる人びと』

石塚純一著

明治、大正、昭和戦前期を通じて、凝った造本の美しい本を刊行し続けた出版社「金尾文淵堂」。出版史でもその存在の重要さを指摘されながらも、歴史の中に埋もれていた。本書は、この出版社と関係者にスポットライトを当て、良書のため産をなげうった出版人の軌跡を追う。(新宿書房・二九四〇円) |

|

| [産経新聞 3月27日] |

【書評】『金尾文淵堂をめぐる人びと』石塚純一著

石川啄木が一号だけ出した雑誌「小天地」はよく知られているが、同名の雑誌が明治三十年代、大阪で発行されていたことを知る人は少ない。発行していたのは金尾文淵堂。与謝野晶子や徳富蘆花、木下尚江らの美しい本を造り続けた志の高い出版社だった。

この出版社の本や雑誌にかかわった作家、画家、編集者の幅広い仕事ぶりをあぶり出そうとした労作。明治、大正の出版界についてまとめられた本は少なく、当時の文学、美術、出版界の相互交流、豊かな実りの数々を示してくれる。

金尾文淵堂は明治三十八年ごろ、東京へ移り、関東大震災後は関西に戻り、終戦直後まで東西で本を出していたという。それだけに人々との出会いも多様でおもしろい。本好きにオススメだ。(新宿書房・二九四〇円)

(03/27 05:00)

|

|

本の詳細を見る→<ISBN4-88008-333-X 本の詳細を見る→<ISBN4-88008-333-X |

|