前回のコラムでは今年(2012)の夏に東京大学駒場キャンパスで行なった1980年代ユーゴ映画を検証するシリーズについて書いた。それに引き続き、ユーゴ映画上映委員会が昨年同大学で行なった1960年代のユーゴ映画の黒い波についてのシリーズについても書いておきたい。

ユーゴ映画の存在を世界に知らしめたのは1960年代。若手監督が新しい映画を次々と発表したものが「黒い波」と称され、国際的な注目を集めた。そもそも「波」とはなんだろうか? 単身の作家ではなく一群の作家による新しい映画の動きである。1950年代末、フランソワ・トリュフォーやジャン=リュック・ゴダールに代表されるフランスのヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)の映画作家たちは、それまでの保守的なストーリーや映像表現に不満を持って新しいスタイルを発表した。撮影所で訓練を受けなかった若者たちが、自分たちの世代にしっくり感じられる若者のフラストレーションをぶつけた題材、従来の演劇の訓練を受けたわけではないが、それを生き生きと表現できる肉体を持つ者の起用、そして技法としてはジャンプカット、映像と音声の不調和、線的に進行しない話法などが実に新鮮だった。その動きに対応するように、日本でも「松竹ヌーヴェル・ヴァーグ」と称される松竹大船撮影所の大島渚、吉田喜重、篠田正浩などの監督の作品が1950年代末からが注目を集めた。こちらは若者の映画離れの対策として、撮影所が若者にアピールしそうな作品を作ることができる助監督を昇進させた結果と言われているが、日本の若い作家の訴えかける問題意識や、社会のはみ出し者を演ずる若い俳優の肉体も魅力的であった。

その後、世界で注目されたのは1960年代のミロシュ・フォアマンやイワン・パセールに代表される「チェコの新しい波」の動きだ。標準的な美意識から逸脱した素人や、素人に近い俳優の新鮮さ、権威や社会の規範を懐疑的に斜めに見て風刺する精神が高く評価されたのだ。ソ連圏の社会主義国の中で権力を批判することは並大抵ではなかった。独自の社会主義をめざしたユーゴでも、権力からの規制がさまざまな形で存在していた。「ユーゴの黒い波」の映画は、ユーゴの政治や社会の現状に鋭い批判の目を向け、社会の否定的な面に注目している。毒のあるブラック・ユーモアにも通じるその批判精神が「黒い」と称されるのである。また黒い波の作家たちは、彼等のヴィジョンを体現できる新しい映像表現も求めた。

黒い波の映画の思想的・芸術的意義を認識するためには、それまでユーゴでどのような映画が製作されていたかを知る必要がある。2011年春ニューヨークのトライベッカ映画祭で私はミラ・トゥライリチ監督の『シネマ・コミュニスト(Cinema Komunisto)』という新作を見て、監督にもインタビューをした。この作品は第二次世界大戦後に建設されたユーゴという特殊な国が、当時の映像を駆使しながら、自分たちをどのように映画で描こうとしたかを検証している興味深い作品である。第二次世界大戦の対独パルチザンはどのような状況にもひるまず、自己を犠牲にして勇敢に野蛮なナチスの軍隊やその協力者たちと崇高に戦う。戦後ユーゴの建設のために、人々は労働者自主管理制度を確立し、各民族が互いに敬意を持って平和に暮らす理想的社会の実現のために努める姿が描かれる。

トゥライリチ監督が「ユーゴで作られた最初の政治映画」と呼ぶブランコ・バウ エル監督(クロアチア出身、1921〜2002)の『面と向かって(Licem u lice)』(63)は、ある建築企業の労働者評議会で異議を唱えた労働者を描く。ユーゴの特殊な制度である労働者自主管理は、ソ連型社会主義と異なり労働者の声を下から反映させるために作られたものである。しかし現実に労働者は自分たちの権利を主張することができず、評議会は腐敗したボスに牛耳られたおざなりのものになっている現状をこの映画は描く。

エル監督(クロアチア出身、1921〜2002)の『面と向かって(Licem u lice)』(63)は、ある建築企業の労働者評議会で異議を唱えた労働者を描く。ユーゴの特殊な制度である労働者自主管理は、ソ連型社会主義と異なり労働者の声を下から反映させるために作られたものである。しかし現実に労働者は自分たちの権利を主張することができず、評議会は腐敗したボスに牛耳られたおざなりのものになっている現状をこの映画は描く。

バウエルはアメリカ映画『十二人の怒れる男』(シドニー・ルメット監督、57)に影響を受けたとトゥライリチは主張する。『十二人の怒れる男』では、アメリカの良心を具現しているような表情のヘンリー・フォンダ演ずる男が陪審員に任命される。安易に判決を出そうとする他の陪審員に抵抗して、事件の細部の再評価を求め、犯人とされたプエルトリコ系の少年に対する差別に基づく評決を有罪から無罪に一人ずつ変えていく。『面と向かって』では、ルメット作品と同様にほぼ一つの部屋を舞台に、主人公の窮状から勝利までを実際の時間の動きとともに描く。

この作品は台詞も実に多くて、英語字幕でついていくのは大変である。意義を唱える主人公は、離婚した妻がいて、その妻も労働者として同室にいる。夫と妻のモノローグやフラッシュバックをバウエルは使い、登場人物の内面と客観的出来事、過去と現在を交錯させる。そしてストーリーの焦点は、何人の労働者がボスに立ち向かって反対票の挙手をするかという点にある。この映画は単純な勧善懲悪に留まらず、ある集団の政治力学が各人の思惑によりどう動いていくか、人間の行動の動機がいかに複雑な心理を反映しているか見事に描いている。『十二人の怒れる男』で評決に達した陪審員たちが外に出ると、雨が開放感を持って彼等を迎えていた。『面と向かって』では、既に夜となった街路で街灯の光が優しく主人公たちを包む。

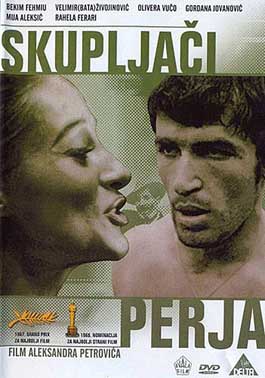

アレクサンダル・ペトロヴィチ監督(セルビア出身、1929〜94)の『ジプシー の唄をきいた(原題『Skupljaci perja 羽集め人』)』(67)は、アカデミー賞外国語部門にノミネートされカンヌ映画祭での主要な賞を受賞し、日本でも公開されて国際的に高く評価された。英語題名が日本語題名の基になっている『I Even Met Happy Gypsies(幸せなジプシーにも会った)』とは、映画の中で紹介される哀愁と情熱にみちたジプシーが歌う唄の歌詞から来ている。この歌詞から言えば、ジプシーの生活は哀しく、幸福なジプシーは滅多にいないということだろうか。

の唄をきいた(原題『Skupljaci perja 羽集め人』)』(67)は、アカデミー賞外国語部門にノミネートされカンヌ映画祭での主要な賞を受賞し、日本でも公開されて国際的に高く評価された。英語題名が日本語題名の基になっている『I Even Met Happy Gypsies(幸せなジプシーにも会った)』とは、映画の中で紹介される哀愁と情熱にみちたジプシーが歌う唄の歌詞から来ている。この歌詞から言えば、ジプシーの生活は哀しく、幸福なジプシーは滅多にいないということだろうか。

主役のジプシー(ロマ)を演じたアルバニア系の俳優べキム・ファミウはその後ハリウッドでも活躍して旧ユーゴの人々の誇りとなったが、一昨年自殺をした。この理由に関しては諸説ある。妻がセルビア系で、ファミウは統一ユーゴスラヴィアの概念を深く信じていたので、諸民族ばらばらになってしまった旧ユーゴの現状や激しさを増すセルビア系とアルバニア系の対立に心を痛めていたという説、あるいは病気を嘆いていたという説もある。しかも彼の出自からして決定的情報はない。一説によればセルビアから最近独立したアルバニア系の多いコソボの生まれと言い、別の説によればアルバニア内で生まれて幼少時にコソボに引っ越したともいう。

ユーゴ内の少数民族で差別の対象にもなっていたジプシーを、やはり差別の対象になっていた少数民族であるファミウが演じ、その後国民的スターになったというのは意味深い。『路』という映画で国際的に有名になったユルマズ・ギュネイ監督(1937〜84)は、トルコの少数民族であるクルド系で監督になる前に俳優として成功し、国民的スターであったという事実が思い出される。

『ジプシーの唄をきいた』の舞台はセルビア北部のヴォイヴォデイナ地方で、このあたりはハンガリー系住民が多い。映画は、ファミウ演ずるジプシーのボラがタクシーの中から見る窓外の視点から始まる。ボラは道を歩く若いジプシーの女性チシャをタクシーに乗せるが、映画の冒頭から“道”“移動”という、定住できないジプシーの運命が示唆される。

ジプシーの男たちはフトンに入れる鵞鳥の羽を農家を廻って集めて買い取り、あるいは季節によっては馬を扱う仕事に従事している。仕事上、彼等は常に移動しているのである。家に帰るとボラにもジプシーの伝統でめとった年上の妻がいるが、その妻を虐待して酒を飲み、賭け事をして、あげくにはテレビを質にいれる。それを取り戻しに行く妻もたくましいが、テレビを交互に運ぶ二人の行動の繰り返しが喜劇的要素となっている。しかも彼は縄張り争いをしている同じジプシーのミルタの義理の娘チシャに恋をする。チシャに色目を使うミルタとは商売敵となるばかりか女をめぐる敵同士ともなる。チシャを手元に置くためにミルタはチシャに夫として少年をあてがう。結婚式の後の「床入り」を村中が窓に集って見物するなか、チシャは幼い夫を拒絶する。

彼等はコミュニテイの掟に従い、名誉が犯されれば死をもってその名誉を守らなければならない。ミルタを殺した後、姿をくらますボラ。彼を探しにくる警官に対して、このコミュニテイの人々は固く口を閉ざす。近代国家の制度である官憲が信用されず、自分たちの掟という価値判断だけで行動するジプシー。彼等の社会を取り巻く外の社会へ一歩ジプシーが出れば、冷淡な差別が待っている。テレビの画面に展開する近代的なベオグラードの生活にあこがれて、チシャはヒッチハイクでベオグラードに向かうが、外国人らしいトラック運転手たちに玩ばれ、路傍にうちすてられる姿は悲惨である。

ジプシーが主役になることは、それまでのユーゴ映画では考えられなかったという意味で、この映画は画期的である。ファミウと対立するジプシーを演じたセルビア系のバタ・ジヴォイノヴィチは、パルチザン映画の多くに出演したことで有名である。主役の何人かを除けばジプシーたちがロマ語で自分たちを演ずるが、ボラが訪れる村ではスロヴァキア語も登場する(そのあたりでは、ナイーブ派の絵で有名なスロヴァキア系村もある)。オリジナル脚本を書いたペトロヴィチ監督は、それまでに既に戦争を個人的体験として描く映画で注目されていた。『ジプシーの唄をきいた』では、鮮血や情熱の赤、純粋の白など象徴的な色を大胆に使い、ジプシーたちの喜怒哀楽を音楽によって表現する。例えばボラは白いスーツに紅いシャツで、歌に合わせて酒を一気飲みしてグラスを叩き割り手を血で染める。しかし現在の感覚で見れば、貧困の中、男は飲酒や賭け事が好きで暴力的で衝動的、女は情熱的な歌手か従順な妻、というステレオタイプ的イメージにジプシーを封じ込めるという要素もこの映画にはあるだろう。しかしまず、ジプシーがユーゴ社会に存在することを映画の中で描き、彼等の生活や心情を映画製作当時に出来る限りリアルに再現しようとしたペトロヴィチ監督の努力を認めたい。

1960年代に盛り上がった黒い波は、政治状況が保守化した1970年代には衰退したと一般に考えられている。ペトロヴィチ監督と同様に、黒い波で最も有名な監督の一人、ドウシャン・マカヴェイエフ(セルビア出身、1932〜 )も海外へ去った。ベオグラードのシネマクラブ出身で、ドキュメンタリーからキャリアを始めたマカヴェイエフは『人間は鳥でない』(65)、『保護なき純潔』(68)、『WR オルガニズムの神秘』(70)などで国際的に著名であるが、人間を抑圧するあらゆる権威を批判し、自由奔放に劇映画とドキュメンタリーの領域、時間やジャンルを超える作風が特徴である。

実験的映像で国際的に高い評価を得ている作家ではほかに、『雨の中のダンス』(61)のボシュティヤン・フラドニク(スロヴェニア出身、1929〜2006)や『月曜日か火曜日』(66)のヴァトロスラヴ・ミミツア(クロアチア出身、1923〜 )がいる。彼等の作品を見るとアラン・レネやミケランジェロ・アントニオーニも髣髴させ、当時の国際的なモダニズム芸術運動の一環だったことが判る。外貨稼ぎのため1960年代のユーゴでは海外との合作がさかんだったが、その結果ユーゴの映画作家と西側の映画作家の文化芸術交流が可能となったのだ。

その後1980年に製作された『さらば次の戦争まで(Na svidenje v naslednji vojni)』 を今回のシリーズで上映したが、それには二つの理由がある。この映画はセルビア出身のジヴォイン・パヴロヴィチ監督(1933〜98) がスロヴェニアで撮影した作品であるが、この監督は若者のやり場のないフラストレーションを鮮烈な映像で描いた『死んで青ざめる時(Kad budem mrvav I beo)』(68)という重要な作品で黒い波の代表的作家となっている。後に長く人気を保つ国民的スターとなったドラガン・ニコリッチがその主役をつとめているが、与太者や愚連隊の丁稚など社会からのはみ出し者が主人公になっていることでも、黒い波はヌーヴェル・ヴァーグや松竹ヌーヴェル・ヴァーグと共通する。

を今回のシリーズで上映したが、それには二つの理由がある。この映画はセルビア出身のジヴォイン・パヴロヴィチ監督(1933〜98) がスロヴェニアで撮影した作品であるが、この監督は若者のやり場のないフラストレーションを鮮烈な映像で描いた『死んで青ざめる時(Kad budem mrvav I beo)』(68)という重要な作品で黒い波の代表的作家となっている。後に長く人気を保つ国民的スターとなったドラガン・ニコリッチがその主役をつとめているが、与太者や愚連隊の丁稚など社会からのはみ出し者が主人公になっていることでも、黒い波はヌーヴェル・ヴァーグや松竹ヌーヴェル・ヴァーグと共通する。

さらに『さらば次の戦争まで』は、パルチザン戦をある種懐疑的に描いていることで重要である。スロヴェニア人作家ヴィトミル・ズーパン(1914〜87)の原作によるパヴロヴィチの映画のパルチザン像は一方的称賛ではなく、よりリアルな人間のさまざまな側面を見せる。映画はスペインの闘牛場への行列で始まる。強烈な太陽の下の血と暴力の儀式を眺め入る人々。カメラがズームアップすると、見物人の中の中年男性を捕らえる。主人公の元パルチザン兵のスロヴェニア人ベルクは、近くに座る金髪のドイツ人男性と知り合いになる。彼は戦場で目撃した戦車に座る金髪のドイツ兵のイメージを思い出す。このイメージが映画を通じて繰り返しフラッシュバックで登場する。ドイツ兵は明らかに自分を見ながら銃撃して来なかったので、ベルクは救われたと思うのである。

スペインで知り合ったこのドイツ人が、自分を救った戦場のドイツ兵であったというのは、あまりに偶然であろう。そういった無理矢理の偶然は強制されず、ベルクが過去の戦場へ戻るきっかけとなるのみである。かつて敵で殺しあったドイツ人とベルクとの会話が現在と過去を結び、「敵」の姿が一面的に邪悪で残酷でないことを示す。しかしそのドイツ人のイメージは固定することなく、文化的で理性的なものと残虐で暴力的なものの間を行ったり来たりして浮遊し続ける。小学生全員を虐殺したクラグエヴァツの村に参加したとベルクに告白する。(1941年のナチスによるクラグエヴァツの村の男全員の虐殺は有名で、その事件はトーリ・ヤンコヴィチ監督の『抵抗の詩(原題は「血の詩」を意味するKrvava baika)』(69)として映画化されて日本でも公開された。)そしてドイツ人は自分はナチス党員ではなかったが、当時ドイツでヒトラーに国民の95%が投票したと彼は言う。

ベルクの味方のパルチザンも一面的に英雄ではない。大義名分をでっちあげて恋敵を処刑してしまったり、いやいや分隊長の役をやっていたり、およそ立派な兵のイメージではない。ベルクにしても村で女性を暴行する(女性は途中で積極的になってくる。これもレイプに対する男の側からのステレオタイプではある)。彼等は道義的判断を誤ったり軍事的戦略を失敗したりしている。しかもそこかしこに襲って来る死に対しては、まったく無力である。ベルクと話していた看護婦が流れ弾に当ったり、戦争の勝利を祝っていた戦友が勝利を祝う銃弾で死んだり、死は偶然で無意味でもある。勇敢なだけでなくひるむこともあり、崇高なだけでなく弱くもある人間の本来の姿が展開する。

私がたまげたのは、パルチザン戦の合間に彼等が余興でフランスの貴族が登場する劇を演じていることだ。文献によれば、旧ユーゴの映画や演劇はパルチザンの移動演劇や記録映画製作の活動が源になっている。当然革命精神や崇高な戦いを鼓舞する題材が選ばれているのかと私は想像していたが、まったく革命的意義のない演劇も上演されていて、それを娯楽として山の中のパルチザンたちが笑いながら楽しんでいる姿は新鮮だった。

またこの作品を見て、煙がたちこめる銃弾戦の中の斜面を移動し続けるカメラワークの迫力が凄く、ハンガリーの巨匠で長いトラッキング・ショットのスタイルが有名なヤンチョー・ミクロシュを思い出させたと評した友人がいた。確かに長廻しのスタイルが戦場画面を盛り上げるが、この映画の撮影を担当したトミスラフ・ピンターはユーゴを代表する撮影監督で、『ジプシーの唄をきいた』も担当している。この映画の中で揺れ動く道義的価値を映像として捕らえるには、クローズアップによるカットの積み重ねよりも、対象を凝視するような長廻しがスタイルとして適していた。

こうして、「ユーゴの黒い波」のいくつかの例を紹介できたのは良かったが、理想的には「黒い波」と比較されるべき1940年代後半、1950年代の公式主義にのっとった映画も上映して、「黒い波」の意義を考える助けにすることだ。しかしそれは不可能なので、我々の上映では、「黒い波」が国際的な映画の動きに思想的にも美学的にも対応することを検証したと思う。

最後に、私の住むニューヨークで「ユーゴの黒い波」がどのように評価されているかのべてみたい。2007年9月にBAMシネマ(先鋭的な演劇・ダンス・パフォーマンスなどを紹介することで有名なBrooklyn Academy of Musicの映画部門)で上映された「ユーゴの黒い波(Yugoslav Black Wave)」特集は、残念ながら1970年代の作品が中心であった。アメリカで「ユーゴの黒い波」といえば何と言ってもマカヴェイエフが有名で、この特集ではマカヴェイエフの初期2本の『人間は鳥でない』と『愛の事件、或いは電話交換手の殺人事件』(67)、パブロヴィッチの『死んで青ざめる時』も上映された。「黒い波」の重要さは、同特集のチラシの紹介文に「1960年代の世界の映画の動きの中で最もアナ―キーで反体制的であったもののひとつ」と記されていることからわかる。この時のマスコミ評に、カウンターカルチャーを取り上げることで有名な『ヴィレッジ・ヴォイス』誌で1980年代より実験映画、インデペンデント、外国映画を積極的に取り上げていた映画評論家ジム・ホーバーマンの簡単な紹介文がある。そこは「〈ユーゴの黒い波〉ほど痛烈で政治的に冒険をしていた映画は、他の国ではみられなかった」とまで評価されている(原文はこちら)。ただ、ホーバーマンが何を根拠にこの発言をしているかは不明である。彼は当然チェコ・ニューウエーブやハンガリーの映画は知っているが、ほかの旧社会主義国の映画は多分ほとんど見ていなかっただろうから。アメリカで見ることのできるそのような映画は限られているが、ルーマニアでもブルガリアでもびっくりするほど「痛烈で政治的に冒険をしている映画」が1960年代には作られていたのである。

2007年10月末から11月初旬にかけてリンカーン・センターでクロアチア映画特集があり、『面と向かって』をはじめ旧ユーゴの1960年代の「黒い波」映画も紹介された。

こうして映画祭などで徐々に紹介されてきた「黒い波」関係の映画は、アメリカではマカヴェイエフの初期3本がDVDのセットで、また『WR』や『スウイート・ムービー』(74)もクライテリオンによって2009年に発売された。クライテリオンは世界中の映画愛好家が信頼し愛用している素晴らしいニューヨークの映画配給業者で、日本映画もこのクライテリオンのDVDによって欧州でもかなり見られている。一見の価値ありのサイトは、こちらである。

アメリカにおける「黒い波」に関する研究書では、Pavle Levi(パヴレ・レヴィ)の『Disintegration in Frame: Aesthetics and Ideology of Yugoslav and Post-Yugoslav Cinema(フレームの崩壊 旧ユーゴと解体後ユーゴ映画の美学と思想)』がスタンフォード大学出版から2007年に刊行されている。これが現在英語で出版されている最も信頼すべき書と思われるが、私はまだ読んでいない。著書のレヴィ氏は現在スタンフォード大学准教授で、2009年にニューヨークのオープン・ソサエテイーで開催されたベルリンの壁崩壊後20年記念に旧ユーゴの芸術や文学を考えるシンポジウムにほかのセルビア出身の研究者たちと一緒に参加していたので、セルビア生まれのようだ。シンポジウムの後に彼と話したら、私のニューヨーク大学映画研究科の後輩であった。2002年に博士号取得なので、前記著作は彼の博士論文を基にしたものと思われる。

アメリカでは原語で原典に当らない研究が多く、映画評論家も外国映画を書く時にフランスやドイツは別にしてめったに原語など知らないし、知ろうともしない。従って彼等が書く批評に関してはかなりいいかげんなところがある。その中でレヴィ氏はセルビア語と英語のバイリンガルで旧ユーゴ地区の映画研究者として貴重である。(映画以外の歴史や文学の分野では、アメリカの研究者は当然原語を知って原典を読んでいる場合が多い。また映画でもたまに例外がいるのは、アメリカの底の深さと思う。)

昨年秋、私が非常勤で行っていたニュージャージー州のウイリアム・パターソン大学で、アルバニア映画の専門家のブルース・ウイリアム教授に会った時は驚愕した。彼はアルバニア語でベキム・ファミウの追悼文をアルバニアの新聞に書き、カリフォルニア大学ロアンゼルス校での博士論文はブラジルの1930年代の前衛映画がテーマである。彼はポルトガル語のほかにスペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語も堪能である。

しかし一部のファンを除いて、アメリカでは東欧映画に対する関心はまだまだ低い。旧ユーゴの映画といえば、ファンの間でもマカヴェイエフかエミール・クストリツアしか名前が挙がらないだろう。先日ニューヨークでの映画関係者の集まりで、MOMA(ニューヨーク近代美術館)の映画プログラムの寄付をしている大金持ちの紳士が、自分は洗練された映画ファンを自負しながら「MOMAへ行くとブルガリア映画を見せられたりして」と言って、会場の笑いをよんでいた。要するにブルガリアのような東欧の小国の映画を見る機会はニューヨークでも滅多になく、文化人をきどるアメリカ人の間でもエキゾチック、あるいは耳慣れないチンケな国の代表とされているのである。旧ユーゴはクルトリツアやマカヴェイエフのおかげでブルガリアよりは知名度があるにしても、一般の映画ファンにとっては遠い世界であろう。そんな状態を少しでも改善したいというのが私の願いである。